Extrait :

« Uma camponesa do Alto Minho recebeu do marido, emigrado há dezoito anos na América do Norte, uma carta em que lhe anunciava o seu próximo regresso. Não era, porém, uma carta vulgar. Exprimia alguma coisa mais do que a alegria de voltar para junto da companheira e dos dois filhos que deixara pequeninos, agora homem e mulher feitos. A lembrança da mulher jovem e bela, que ele levara no coração e o acompanhara sempre, persistia. Fora ela que tornara mais forte o seu desejo de triunfar, para voltar, de cabeça erguida, ao lar distante. E recomendava, na sua linguagem de homem de poucas letras, amoroso, mas rude: “Põe-te bonita! Olha que eu vou daqui habituado a ver mulheres muito lindas! Quero encontrar-te como tu eras quando gostei de ti. Vais viver como uma senhora, o tempo dos trabalhos acabou. Quando fores ao meu lado, com os nossos filhos, todos nos hão-de invejar.”

A mulher ouvia e tornava a ouvir ler a carta. Não sabia se era alegria ou tristeza que sentia. O marido voltava. Ela era rica. Ele só agora lho dizia claramente. Porque tinha ela vontade de chorar ? Dizem que também se chora de felicidade… Mas o que lhe martelava o cérebro, magoando-a sem piedade, como se a carta não dissesse outra coisa, eram aquelas frases: “Olha que vou daqui habituado a ver mulheres muito lindas! Quero encontrar-te como tu eras quando gostei de ti.”

Sim, ela fora a rapariga mais bonita da aldeia. Tinha vinte e cinco anos quando o seu homem abalara. Agora estava uma velha… Olhava as mãos calejadas, da cor da terra, e via nelas a sua vida arrastada, toda privações e trabalho, para que as leiras não deixassem de produzir o seu sustento e dos filhos, enquanto o marido andava em busca da fortuna, do outro lado do mar.

Sucumbida, aparvalhada, repetia mentalmente: “Olha que vou daqui habituado a ver mulheres muito lindas!”

Sentia cobardia de olhar-se ao espelho. Bastava mirar as outras mulheres da sua igualha e do seu tempo para se ver… De que servia o marido voltar? Ela sentia-se cansada, velha antes de tempo, e nunca mais estaria à vontade junto dele, depois de receber aquela carta. Que ela nem fazia bem ideia de como seriam essas mulheres muito lindas, numa terra onde tudo era tão diferente, segundo dizia quem de lá voltava.

O seu homem queria-a como ela era quando gostaram um do outro, para gozarem juntos a riqueza que ele ganhara. E ela, de humilhada pela decepção que o marido teria, ao vê-la tão mudada, quase desejava a morte. Assim o confessou, em meias palavras, com lágrimas nos olhos, mas sem pieguice, como se, de repente, tivesse despertado nela a consciência do seu drama e a vida se lhe apresentasse injusta, na sua implacável rudeza.” (p. 101-102)

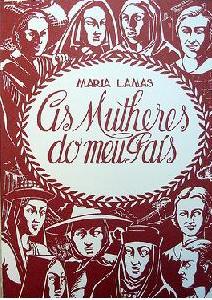

Observations : « Ce livre est l’expression de ma solidarité fraternelle envers les femmes de mon Pays » écrivait Maria Lamas dans l’édition originale (3 tomes, parus entre 1948 et 1950). Elle souhaitait, au moins, qu’il ébranlasse l’indifférence, voire l’ironie avec laquelle les portugais trait(ai)ent les questions féminines.

Journaliste, écrivaine, Présidente du Conseil National des Femmes Portugaises, membre du Conseil Mondial de la Paix, exilée politique (1962-1969, à Paris), Maria Lamas (1893-1983) sillonna le Portugal, durant 2 ans, à la rencontre des femmes. Elle présidait alors (1945-1947) le CNMP, fondé au cours de la Première République, en 1914, en tant que section portugaise de l’International Council of Women. Et lorsque, en 1947, le gouverneur civil de Lisbonne ordonne la fermeture du Conseil National des Femmes Portugaises, jugé subversif, au profit de l’Oeuvre des Mères pour l’Education Nationale (OMEN) mise en place par l’Estado Novo, en 1936, dans le but « d’éduquer et d’orienter les femmes », Maria Lamas lui répond en publiant le résultat de l’enquête qu’elle avait menée sur la dure condition de la femme portugaise.

A travers cette œuvre unique, nous prenons connaissance du pays réel, des conditions de vie et de travail de ces femmes condamnées à une existence sans merci dans les montagnes de l’intérieur du pays, avec des maris absents, partis loin pour gagner leur vie ; nous apprenons leurs ribambelles d’enfants, les maladies, le manque de médicaments, et leur résignation à voir partir leurs « angelots vers le ciel » dans l’espoir qu’ils y trouvassent une vie meilleure. Nous prenons connaissance de la résistance mais aussi de la combativité des femmes, toujours à la tête des protestations contre toute aggravation des conditions de vie déjà si précaires ; de la beauté des jeunes femmes et de leurs rires communicatifs, mais qui perdent toute leur fraîcheur presque aussitôt après le mariage, « car même si le mari ne les maltraite pas, la vie se charge de le faire » ; des femmes qui transportent le lait, de celles qui font sécher la morue ou qui sont employées dans la construction des routes ; des femmes qui travaillent courbées, des journées entières, dans les rizières ou les champs de blé, sous un soleil éclatant, et qui ne reçoivent que 2/3 du salaire d’un homme, pour le même travail ; du caractère indépendant des femmes de l’Alentejo « qui préfèrent une existence incertaine, avec de grandes privations, à la vie de servante chez les riches propriétaires terriens ou dans les villes » ; des femmes de l’Ile de Madère, qui passent des heures courbées au-dessus de leurs broderies pour gagner trois fois rien ; de toutes les femmes des campagnes reculées, souvent analphabètes, arriérées, superstitieuses, « même si elles sont, en général, vives d’esprit et espiègles » ; de toutes ces femmes qui acceptent la suprématie des maris ; des ouvrières qui travaillent dans le textile, la fabrication du chocolat et des produits de parfumerie ; des travailleuses des mines de S. Pedro da Cova, qui transportent le charbon sur leurs têtes et poussent devant elles d’énormes et lourds wagons ; des femmes qui travaillent dans l’industrie de la filigrane, dans les usines de faïence, dans les fabriques de conserves et les usines de liège ; de l’immense bataillon des couturières, pliées huit heures durant sur leur ouvrage, à l’usine ; des employées de maison qui viennent des villages et rejoignent les villes où elles exercent un travail ingrat, mal payé et non valorisé ; des femmes qui gardent les voies ferrées ou de celles qui, dans les gares, transportent les bagages ; des vendeuses de poisson, des lavandières ; de celles qui, ayant bénéficié d’une plus grande scolarité, sont enseignantes, employées de bureau, infirmières, … ; et aussi de toutes celles « sans profession » (« domésticas ») qui travaillent chez elles et dont la vie se réduit au quotidien – des êtres aliénés ou révoltés, selon leur capacité de résignation…

Comment une recherche et une édition d’une telle ampleur (471 pages) fut-elle possible durant une dictature qui prônait un idéal féminin que Maria Lamas entendait, justement, dénoncer? (cf. Maria Antónia Fiadeiro). Il fallut, par ailleurs, attendre 50 ans avant que l’ouvrage ne soit réédité (Editorial Caminho, 2003).

En lisant ce livre, on mesure l’immense chemin parcouru par toutes les femmes qui ont pu/décidé de quitter leur pays en quête de jours meilleurs ; et on ne peut que célébrer leur énergie et leur capacité de réinvention de la vie dans des conditions qui, souvent, durant les premiers temps de leur transplantation, furent encore plus terribles que celles endurées au Portugal.